Oleh: Hariadi Kartodihardjo, Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, IPB University

Baca juga: https://www.clakclik.com/opini/78-opini/1875-babak-baru-banjir-pati

Sudah seperti bencana alam akibat ulah manusia, konflik sosial dengan berbagai sebab bisa ditunggu kapan datangnya. Apabila bencana hadir, umumnya pada musim hujan, konflik sosial—terutama antara kelompok masyarakat dan aparat pemerintah—cenderung hadir apabila terdapat proyek besar di suatu wilayah.

Akhir-akhir ini media ataupun media sosial dibanjiri oleh informasi mengenai penolakan masyarakat Desa Wadas atas lokasi tambang andesit di wilayahnya. Hasil tambang andesit di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, itu akan digunakan untuk membangun Bendungan Bener. Bendungan itu terdaftar di nomor 159 dalam Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 mengenai percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Namun, proyek tambang andesit itu tidak masuk dalam daftar proyek dalam peraturan tersebut.

Lembaga bantuan hukum di Yogyakarta menyebut sedikitnya 67 orang sempat diamankan oleh pihak kepolisian pada 8 Februari lalu. Mereka adalah warga masyarakat dan aktivis yang menolak rencana penambangan andesit itu.

Peristiwa demikian itu sudah kerap terjadi, baik atas nama proyek strategis nasional maupun bukan. Semua itu didasarkan pada peraturan perundangan dengan kerangka pemikiran di baliknya. Sejauh ini, kerangka pemikiran yang sangat kuat bertumpu pada kebenaran teknis. Dalam hal ini, yaitu adanya bendungan dan potensi andesit yang digunakan untuk membangun bendungan. Apabila cara kerja tertentu dianggap benar secara teknis, kebenaran teknis itu digunakan sebagai dasar untuk mengatur, dengan bentuk akhir berupa perintah.

Perintah itu dijalankan dalam suatu ”arena aksi” yang di dalamnya selain terdapat peraturan dan perintah, juga ragam aktor, kepentingan, pengetahuan, pengalaman di masa lalu, ataupun informasi yang selalu berkembang dari waktu ke waktu. Kondisi demikian itu tidak selalu ideal bagi pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini, adanya simbol ”proyek strategis nasional” seringkali dalam praktiknya terjadi pendangkalan pelaksanaan perintah.

Pada tataran birokrasi di lapangan, cara menjalankan kebijakan menjadi seakan-akan “harus berjalan dengan tanpa syarat”. Rekan penulis yang bekerja di pemerintah daerah tampak membatasi diri untuk menanggapi pertanyaan atas situasi seperti ini. Apalagi, apabila dipelajari isi peraturan-perundangan setelah terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, proyek strategis nasional mendapat berbagai kemudahan.

Berarti ada hal lain yang sangat berpengaruh terhadap berjalannya peraturan dan menjadi pertanyaan besar, yaitu aspek institusional yang dalam pelaksanaannya menjadi salah satu aspek yang cenderung tidak berubah. Reformasi birokrasi juga tidak menyentuh pengurangan pengaruh politik secara langsung terhadap keputusan-keputusan yang diambil oleh pekerjaan birokrasi walaupun kerja birokrasi terus-menerus didorong agar profesional.

Situasi institusional tersebut menghalangi penerapan kebijakan untuk mengembangkan atau setidak-tidaknya mempertahankan keberadaan modal sosial. Dalam hal ini, kegiatan yang benar secara hukum dan benar secara teknis semestinya belum tentu menjadi pilihan, atau dijalankan dengan cara berbeda, apabila tidak diterima secara sosial untuk mendukung pengembangan ekonomi masyarakat. Untuk bahan pembangunan waduk Bener mungkin perlu sumber bahan dari lokasi lain.

Kebenaran substantif

Berbagai fakta sejauh ini menunjukkan bahwa terhadap rencana pembangunan yang tidak mempunyai kandungan keempat kebenaran—teknis, hukum, ekonomi, dan sosial—atau meminjam istilah William N Dunn sebagai kebenaran substantif, akan bersifat intimidatif dan berpotensi menjadi ancaman bagi kerusakan modal sosial di lapangan. Kebijakan seperti ini, walau secara hukum dinyatakan benar, tidak mendapat legitimasi masyarakat. Ia dapat menjadi jebakan peraturan (policy trap) karena harus dijalankan walaupun keliru.

Dalam hal ini, Herbert L A Hart menyebut bahwa biasanya kepatuhan terhadap kaidah hukum lebih banyak paksaan daripada kepatuhan itu sendiri. Maka, orang patuh semata-mata karena ia dipaksa untuk itu. Hart mengajarkan bahwa kaidah hukum yang utama ialah aturan terhadap perilaku sosial. Tetapi, ada jenis kaidah lain, misalnya kaidah prosedur, kaidah kewenangan, kaidah peralihan, ataupun kaidah pengakuan. Hal yang terakhir ini disebut sebagai jenis meta-kaidah.

Kaidah perilaku diistilahkan sebagai primary rules, sedangkan untuk meta kaidah diistilahkan sebagai secondary rules. Maka, apabila kita menelaah isi peraturan-perundangan pada umumnya dapat dikatakan bahwa jenis peraturan-perundangan sektor-sektor di Indonesia saat ini lebih banyak sebagai secondary rules.

Dengan isi peraturan yang kurang mengandung kaidah perilaku, seperti disebut Hart sebelumnya, kepatuhannya didasarkan pada paksaan bukan atas dasar mengarahkan perilaku masyarakat yang selaras dengan tujuan peraturan itu.

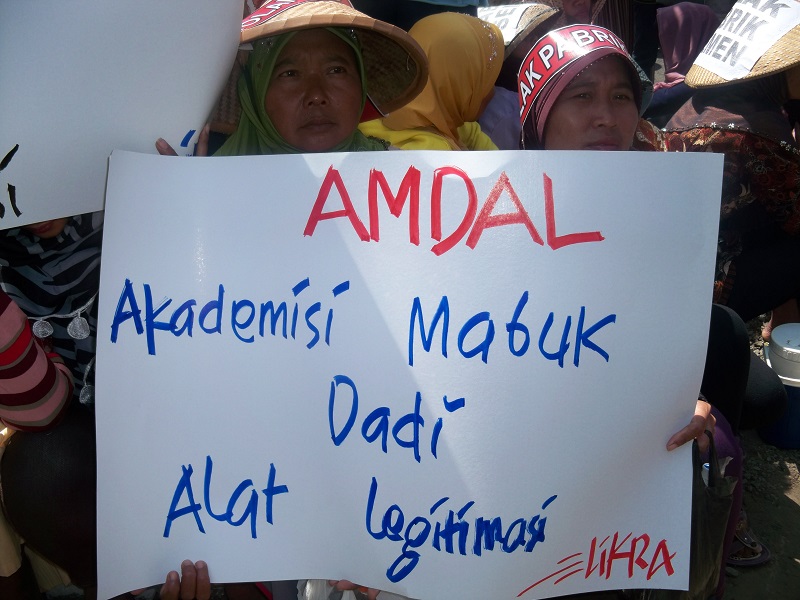

Maka, ada implikasi dari cara pendekatan seperti itu terhadap studi analisis dampak lingkungan hidup (andal), misalnya. Studi ini, setelah lama tidak dilakukan evaluasi kinerjanya di lapangan, terbukti tidak banyak yang digunakan untuk membangun proses untuk mengenali persepsi ekonomi dan perilaku sosial masyarakat akibat adanya suatu investasi pembangunan.

Tetapi, studi andal lebih diutamakan sebagai persyaratan administrasi agar pembangunan itu sah karena sudah memenuhi prosedur yang telah ditetapkan. Ini juga yang menjadi ciri isi dokumen andal yang lokasinya terjadi di wilayah konflik. Termasuk untuk Andal Bendungan Bener dan tambang andesitnya, yang isinya telah ditelaah oleh para akademisi di Yogyakarta beberapa waktu yang lalu.

Pembangunan infrastruktur saat ini—terutama yang dikategorikan sebagai proyek strategis nasional—tampak lebih menonjolkan kebenaran teknis dan logis. Bisa jadi merupakan hasil yang dapat disebut sebagai ”logika tidak terpakai”. Dengan kata lain, logika sebab-akibat yang dipikirkan sudah benar, tetapi seharusnya tidak digunakan, karena di lapangan berbagai asumsinya tidak terpenuhi.

Kenyataan seperti itu sangat mungkin karena cara melihat realitas di lapangan cenderung tunggal sebagai angka-angka dan peta, dengan monopoli interpretasi oleh yang punya kekuasaan. Ini menyebabkan fakta-fakta sosial cenderung diabaikan yang, antara lain, disiasati melalui studi andal itu. Atau mungkin diasumsikan, apa pun persoalannya dari pengalaman sebelumnya, selalu dapat diselesaikan dengan menggunakan kekuasaan.

Karena sudah menjadi kebiasaan dalam kondisi profesionalisme birokrasi yang sangat mudah diintervensi oleh kepentingan politik, masalah demikian itu, dalam pandangan penulis, bukan hanya soal pentingnya ilmu pengetahuan untuk membenahi berbagai hal terkait. Ini perlu kemauan politik untuk membenahinya.

Seorang teman yang mempunyai konsultan penyusun andal pernah menyatakan idealisme itu seringkali ditawar. Untuk itu, sebutnya: “Kami tidak bersedia menyusun andal hingga disahkan. Kami hanya bersedia sampai dengan perbaikan laporan akhir berdasarkan data yang ada. Karena biaya pengesahan itu bisa lima kali lipat dari biaya pembuatan andal dan isinya bisa berubah”. Ia melanjutkan, “Persaingan untuk dapat menyusun andal tidak lagi fair”.

Untuk itu, agar peristiwa konflik sosial tidak berulang. Masalah mendasar yang perlu dibicarakan kembali, yaitu bagaimana instrumen kebijakan seperti andal yang bergeser menjadi alat kekuasaan untuk memaksakan kehendak diluruskan kembali tujuan dan pelaksanaannya. Puluhan bahkan ratusan kasus hasil studi andal yang kurang atau bahkan tidak menjadi acuan dalam pelaksanaan perizinan beserta praktik pelaksanaannya di lapangan dapat digunakan sebagai bukti empiris. Hal itu perlu dilakukan agar korban-korban studi andal tidak terulang kembali.

di-copas dari https://www.kompas.id/baca/artikel-opini/2022/03/12/mencegah-korban-korban-studi-andal untuk kepentingan edukasi publik